Es wird zwischen netzgekoppelten und Inselanlagen unterschieden. Bei einer netzgekoppelten Anlage wird der erzeugte Strom ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Bei Inselanlagen wird der erzeugte Strom entweder direkt verbraucht oder in Akkumulatoren gespeichert.

Freiflächenanlagen

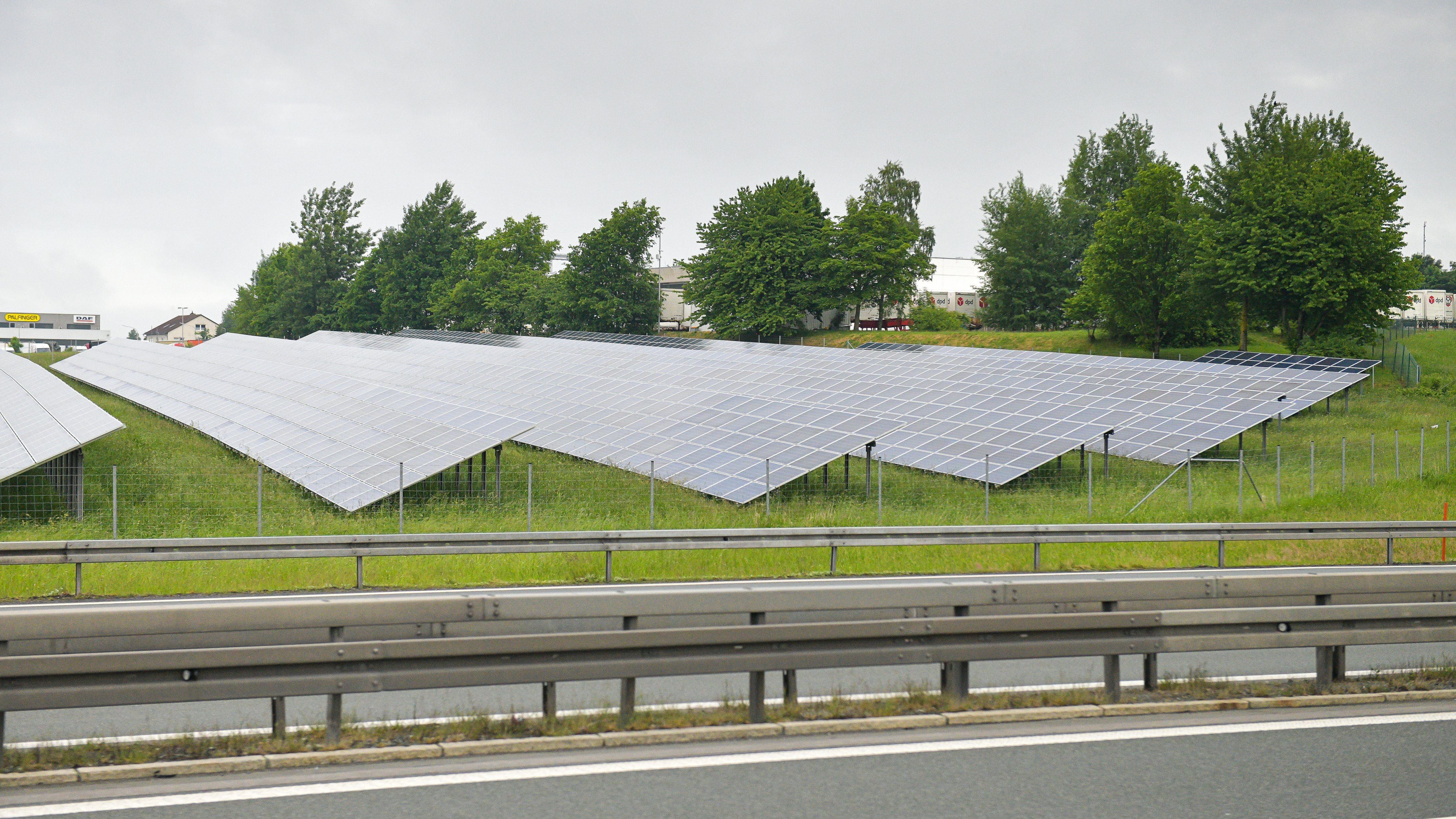

Freiflächenanlagen sind gebäudeunabhängige große Photovoltaik (PV)-Anlagen.

Lärmschutzwände und Randstreifen längs von Autobahnen oder Schienenwegen können für PV-Anlagen genutzt werden.

Agri-PV ermöglicht Stromerzeugung bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung.

Parkplatz-PV bezeichnet die Überdachung von öffentlichen und nichtöffentlichen Parkplätzen. So werden bereits versiegelte Flächen doppelt genutzt.

Floating-PV kann auf künstlichen oder erheblich veränderten stehenden Gewässern errichtet werden, z.B. Seen, die durch Kohleabbau entstanden sind.

Moor-PV bezeichnet die Stromerzeugung auf zuvor entwässerten und landwirtschaftlich genutzten Moorböden, die wieder vernässt wurden.

Organisationsmodelle

- Freiflächenanlagen werden vorrangig auf „EEG-Basisflächen“ errichtet, d.h. auf Flächen, die nach dem EEG dafür genutzt werden sollen. Das EEG sieht folgende Standorte vor: Konversionsflächen, versiegelte Flächen, Randstreifen von Autobahnen und Bahnstrecken und benachteiligte Gebiete, wenn diese die Bundesländer ausweisen – siehe Freiflächenpotentiale in Brandenburg im Solaratlas Brandenburg

- Projektentwickler müssen sich an den Ausschreibungen der Bundesnetzagentur beteiligen.

- Anlagen ohne EEG-Vergütung sind nicht an die EEG-Flächenkulisse gebunden.

Gebäudeintegrierte Anlagen

Dachanlagen

Ob eine Fläche den wirtschaftlichen Betrieb einer Photovoltaikanlage erlaubt, hängt von mehreren Standortfaktoren ab. Eher wenig geeignet sind zu steile oder flache Dächer, die Ausrichtung nach Norden oder gar ein schattenwerfender Bau in direkter Nachbarschaft. Ob Ihr Gebäude für die Errichtung einer Photovoltaikanlage geeignet ist, können Sie im Solaratlas Brandenburg prüfen.

- Aufdachanlagen: Photovolatik-Anlage ist auf die Dachhaut aufgeständert

- Dachintegrierte Anlagen: Photovolatik-Anlage übernimmt komplett die Funktionen des Daches

Steckersolar-Geräte

Diese kleinen PV-Systeme werden oft auch Mini-Solaranlage, Plug & Play-Solaranlage oder Balkonkraftwerk genannt, weil sie sich beispielsweise an die Balkonbrüstung, eine Terrasse oder auf ein Garagendach montieren lassen.

Fassadenanlagen

Geeignete sind Fassaden, die nach Süd, Ost oder West orientiert sind

- fassadenintegrierte Anlage (z.B. Fensterläden)

- vor Fassade integriert

Organisationsmodelle

- Bürgersolardächer und Bürgersolarstrom-Anlagen: Bei Bürgersolardächern und Bürgersolarstrom-Anlagen wird meist auf größeren Dachflächen (überwiegend bei öffentlichen Gebäuden wie z. B. Kindergärten, Schulen, Schwimmbädern oder Rathäusern) eine PV-Anlage installiert. Die Finanzierung erfolgt über die Bürgerinnen und Bürger, die an dem Projekt teilnehmen.

- Mieterstrom: Mieterstromangebote sollen dazu beitragen, dass vor allem auch die Menschen in den Städten dezentral erzeugten Solarstrom beziehen können. Hierfür kommen unterschiedliche Akteure zusammen: Gebäudeeigentümer, Mieter und Anlagenerrichter. Über das EEG können Mieterstromanlagen durch einen Mieterstromzuschlag gefördert werden. So werden die Stromnetze entlastet, die Kosten für die Energiewende gesenkt und deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger an der Energiewende beteiligt.

- Minisolaranlagen: Inzwischen gibt es auch für sogenannte Stecker-Solaranlagen eine offizielle Regelung: Anlagen mit bis zu 800 W Modulleistung, die z. B. im Garten oder am Balkon installiert sind, dürfen direkt ins Hausnetz einspeisen. Die Anlagen bestehen aus einem Solarmodul, einem Modulwechselrichter und einer Steckverbindung. Die Registrierung einer Stecker-Solaranlage erfolgt im MaStR.

- Prosumermodell: Hauseigentümer erzeugen am Gebäude Solarstrom, nutzen einen Teil selbst und speisen den Überschuss ins Netz ein.

Lesen Sie mehr zum Thema: